以電化學為主的新型儲能將在未來四年實現規模化發展,但短期內安全性、經濟性和商業化等現實難題仍待突破

2021年2月4日,江蘇鎮江五峰山儲能電站。中國的新型儲能正處于從商業化初期向規模化發展的關鍵轉換期。

10月15日正式發布中證儲能主題指數。該指數從滬深市場中選取30只業務涉及儲能電池、儲能變流器以及儲能系統集成領域的上市公司作為樣本。

資本市場上,2021年以來,儲能概念股表現極為搶眼,寧德時代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、科華數據(002335.SZ)等相關公司的股價均實現了翻倍增長。

資本市場熱潮背后,中國新型儲能裝機也在爆發式增長。據不完全統計,2021年上半年,國內新增新型儲能裝機規模超10GW,同比增長超600%。

儲能,顧名思義,即將能量存儲起來,需要的時候使用,現有抽水蓄能、電化學儲能、壓縮空氣儲能、熔融鹽儲能等多種儲能技術。生活中,小到移動充電寶,大到新能源汽車動力電池、電站超大型電池組,都屬于儲能范疇。

“碳達峰、碳中和”(下稱“雙碳”)目標下,儲能被視為一把打通新型電力系統產業鏈的關鍵鑰匙。何為新型電力系統?中國的“十四五”規劃明確了這一概念和目標:新型電力系統首先須以新能源為主體,到2030年,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右;風電、光伏總裝機將達12億千瓦以上,較2020年底躍升126%。

2030年遠景規劃并未提出屆時的全國全口徑電力總裝機規模目標。截至2020年底,全國發電總裝機容量22億千瓦,若以這一時點為基數,不到十年內,風、光電裝機量須占全國發電總裝機的一半多。

上述新能源電力目標,倒逼儲能環節盡快取得突破。伴隨著風、光電滲透率的提升,電網調峰、調頻壓力也不斷增大,儲能日益成為新型電力系統的核心痛點。

從趨勢判斷,中國的新型儲能正處于從商業化初期向規模化發展的關鍵轉換期,主要障礙是需要突破儲能技術的安全性與經濟性問題。7月23日,國家發改委、能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,提出到2025年,即實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變,距離這一時間表僅剩下四年多的時間。這份文件指出,屆時新型儲能裝機規模達30吉瓦(1吉瓦等于100萬千瓦)以上,這相當于2020年底裝機規模的近8倍;到2030年,實現新型儲能全面市場化發展。

從2019年底開始,電源側儲能,即可再生能源配儲能的應用模式在各地鋪開,目前已有20余省份發布鼓勵或強制新能源場站配置儲能的文件。國家發改委、能源局在2021年8月進一步發布《關于鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知》,指出“實現碳達峰關鍵在促進可再生能源發展,促進可再生能源發展關鍵在于消納,保障可再生能源消納關鍵在于電網接入、調峰和儲能”;鼓勵發電企業通過自建或購買調峰儲能能力的方式,增加可再生能源發電裝機并網規模,符合一定配建調峰比例的可享受優先并網等優惠政策。

政策強勢推動下,2020年儲能在新能源發電側的裝機規模超過58萬千瓦,同比暴增438%。不過,目前可再生能源配儲能,最直接的影響是成本增加、投資收益率降低。

當前,中國新型儲能主要指電化學儲能,即通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程。從應用場景來看,主要分電源側、電網側、用戶側三類,比如風電、光伏電源側配儲能,解決新能源波動性問題;電網側的儲能,就像“超級充電寶”,主要用于電網調峰、調頻;工商業企業利用用戶側儲能項目,進行削峰填谷等。

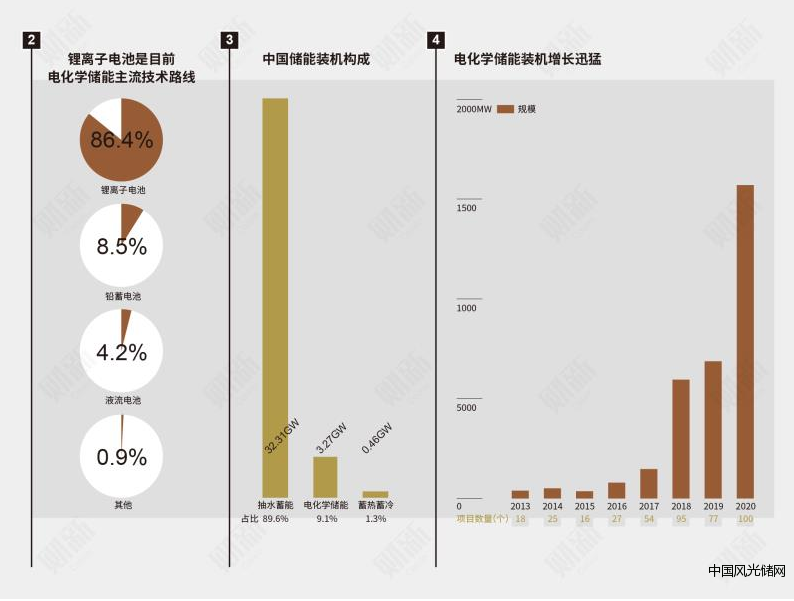

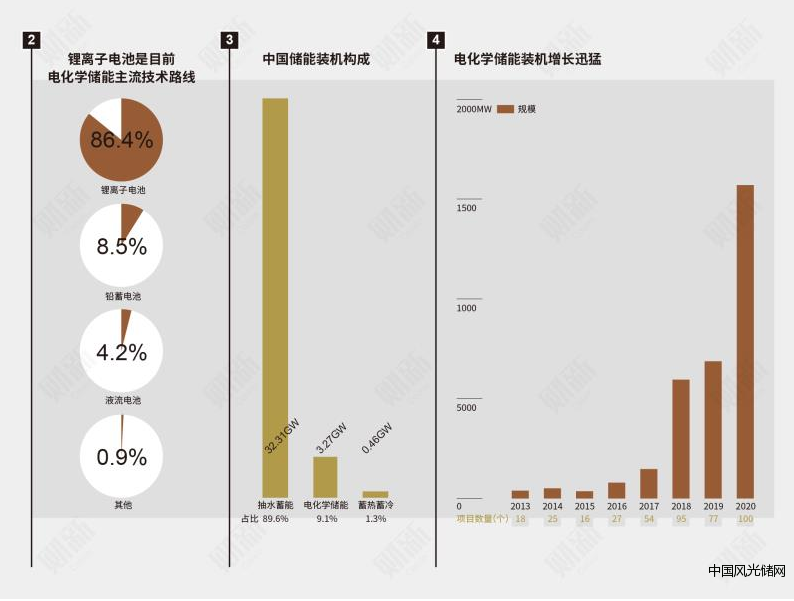

中國電化學儲能領域,目前鋰離子電池占比近九成,鉛蓄電池占比約一成,其余不到一成是液流電池。但電化學儲能的發展仍面臨諸多掣肘,安全事故頻發、成本高、市場機制不完善等。多種現實困局下,新型儲能如何破局?

中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇在接受財新采訪時稱,儲能未來發展的重點是在長壽命、高安全、低成本、碳足跡等基礎上,加快技術創新和迭代升級,結合不同應用場景需求建立和完善標準體系,同時完善電力市場機制,讓儲能參與調峰、調頻等多種服務獲取相應收益,進而打開可持續發展的商業模式,“依靠國家補貼,不現實”。

安全性不可逾越

4月16日,北京市豐臺區南四環國軒福威斯光儲充技術有限公司儲能電站起火,致兩名消防員犧牲,一名員工失聯。該事故一度引起國內極大的關注,但很快又被儲能熱潮所淹沒。7月底,新能源汽車急先鋒特斯拉,在澳大利亞維多利亞州的儲能單元于測試期間發生火災,亦令市場震驚。大火持續三天才得到控制。該項目儲能總容量為300兆瓦/450兆瓦時,是目前澳大利亞最大的電化學儲能項目,電池系三元鋰離子技術。目前事故原因暫未查明。

事實上,中國電網側、電源側、用戶側的諸多類型儲能電站,均發生過火災,例如2017年山西一火電廠儲能系統發生大火持續七小時;2018年8月,江蘇鎮江揚中一電網側儲能電站電池集裝箱起火并燒毀;2019年5月,北京一酒店布置的用戶側儲能項目發生火災。

除了相對大型儲能電站,民用的電動自行車爆炸事故也頻發。9月20日凌晨,北京市通州區一小區發生電動自行車爆炸事故,釀成五人死亡慘劇。據相關部門初步判斷,火災原因為三層租戶將電動自行車鋰電池帶回家中充電,電池發生爆炸起火。三層起火后迅速蔓延至四層陽臺,并躥至客廳及五層臥室。

“韓國2017年12月到2019年5月電化學儲能發生23起事故,如果換算成每座電站、每年發生事故的概率大約在1.5%左右,這是非常高且不可接受的概率。”中國科學技術大學教授孫金華稱。

清華大學教授、中國科學院院士歐陽明高參與了上述北京豐臺儲能電站起火爆炸事故的調查與分析。據他介紹,這一儲能電站電池規模為2.5萬度電,消防員在救援儲能電站南區火災時,儲能電站北區發生爆炸,導致消防員犧牲。該事故最初是由電池“過放電”(電池放電超過截止電壓后繼續放電)導致熱失控,繼而發生爆燃。

頻發的各種事故是儲能行業的長鳴警鐘,加之國內電化學儲能電站裝機容量快速增長,電站安全運行壓力和安全隱患也在顯著上升。不管外界如何熱炒概念,業內深知,安全問題是儲能不可逾越的技術門檻。

目前,中國儲能電站仍缺乏系統性標準和規范,存在惟低價中標、忽略系統安全的現象。為此,8月24日,國家發改委、能源局發布《電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)》(下稱“安全管理暫行辦法”,首次提出了針對電化學儲能安全關系的新制度設計,具體涉及項目準入、生產與質量控制、設計咨詢、施工及驗收、并網及調度、運行維護、退役管理、應急管理與事故處置等環節。

譬如,在項目準入環節,加強儲能安全頂層設計與專項規劃,通過安全風險評估與論證,確定儲能電站選址、布局和安全設施建設,杜絕違規亂建。

不過,由于儲能電站屬于快速發展的新興行業,安全管理暫行辦法僅起到綱領性指導意見的作用,相關細化標準規范尚未出臺。

應急管理部沈陽消防所研究員張穎琮告訴財新:“細化標準的出臺,不能一蹴而就,需要科研數據作支撐。”據財新了解,后續設計、工程建設、產品等各項細化標準正在緊鑼密鼓編制過程中,下一步將陸續推出。

例如,電化學儲能電站設計領域,國家住建部曾在2014年下發《電化學儲能電站設計規范》,但孫金華認為,當時文件主要從促進儲能電站發展角度出發,未做充分研究,沒有具體的消防設計要求。他透露,修訂版即將發布,“里面修改最多的地方就是消防安全這塊”。

張穎琮指出,當前中國儲能電站整體造價中,消防方面的投入占比不到2%,而國外電站占比為3%—5%,需要強制性標準、規范,制約投資商、建設方提高安全投入。“零概率完全杜絕電池熱失控,不現實也不科學,只能通過標準嚴控和加強監管,進而降低概率。”

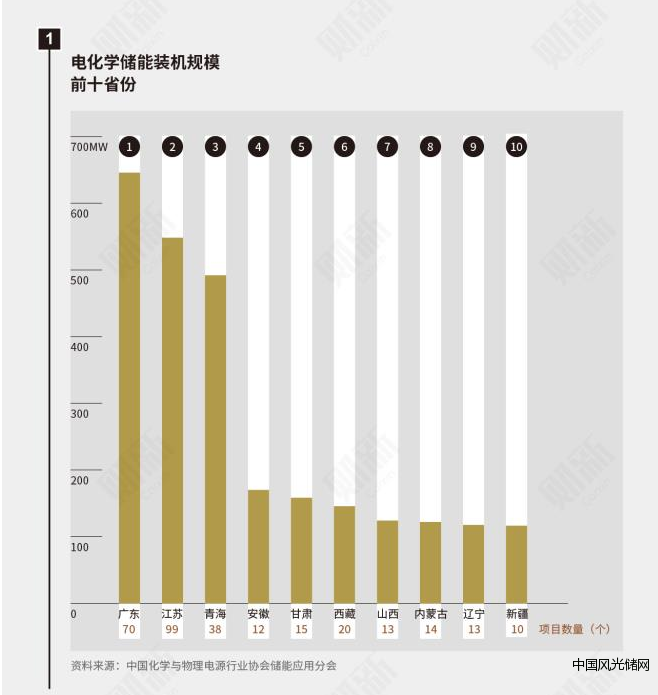

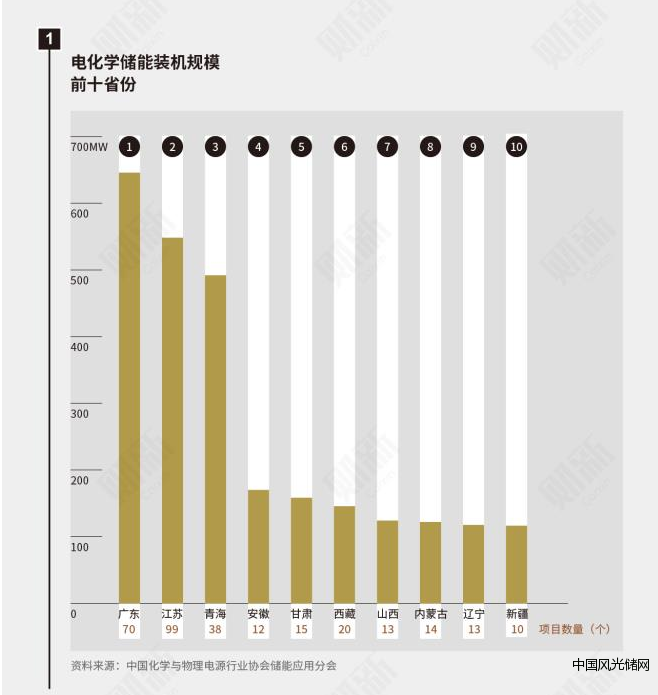

資料來源:中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會

資料來源:中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會

在儲能產品方面,安全管理暫行辦法還要求,國家工信部加強儲能相關產品及系統的生產制造管理,實施《鋰離子電池行業規范條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》等政策;市場監督管理部門制定、修訂儲能電池等相關產品及系統的強制性國家標準,提高儲能產品安全要求,并開展儲能產品認證等。

成本難題

儲能能否如市場預期那樣得到大規模應用,安全性是首要門檻;經濟性是必要條件。

高成本仍是儲能行業目前的普及障礙。2020年電化學儲能的度電成本在每次0.5元左右,距離規模應用的目標度電成本0.3—0.4元還有20%至40%的差距。

雖然從絕對數值看,差距不太大,但在劉勇看來,成本越往下走、難度越大,當前儲能企業各自構建垂直產業鏈體系,上下游產業鏈缺乏分工合作,難以通過資源共享和規模化降成本。后續須從電池技術進步、上游材料資源等供應鏈保障以及產能規模效應等多方面協同推進、降低成本。

目前,新能源配建儲能項目,最顯性的影響是成本增加。

以內蒙古為例,2021年8月,當地能源局下發加快推動新型儲能發展的征求意見文件,規定新建保障性并網新能源項目,配建儲能規模不低于15%、2小時;新建市場化并網新能源項目,配建儲能規模不低于15%、4小時。

一名儲能系統集成人士作了粗略經濟性測算,假設蒙西地區某100兆瓦光伏電站,通過配置15%、4小時儲能以市場化身份并網,儲能系統成本為1.5元/瓦時,充放電效率90%,循環次數6000次,市場化并網項目較保障性并網成本約增加0.337元/瓦。

華能集團是中國五大發電集團之一,能源轉型背景下,華能集團大幅加速風、光等新能源投資。9月12日,華能山東半島南4號海上風電項目首批風電機組順利并網,成功發出山東省第一度海上風電。該項目位于山東省海陽市南部海域,總裝機容量301.6兆瓦,安裝58臺5.2兆瓦風機,計劃2021年底前實現全容量并網發電。

按照可再生能源配儲能要求,2021年6月,華能清潔能源技術研究院以單價1.663元/瓦時中標儲能系統集成,該海上風電項目陸上集控中心配置儲能一期規模為15兆瓦/30兆瓦時。

華能清潔能源研究院儲能技術部主任劉明義告訴財新,目前發電集團風、光項目配儲能,更多是為了拿風、光指標,儲能實際的經濟性貢獻幾乎為零——配了儲能后,收益率普遍降低約1個百分點。“一方面,集團公司每年有新能源開發規模要求;另一方面,投資收益率也有硬性指標,一旦降低很難過審。這令我們進退兩難。”他說。

電網側項目也面臨與電源側相似的困局。江蘇鎮江分布著八座電網側儲能電站構成的電網儲能電站群,電網企業希望通過將成本納入電網輸配電價的方式進行攤銷,但后來這一模式卻被叫停。原因是這一模式與國家降低電網輸配電價的大方向相悖,也不屬于電網企業的管制性業務。2019年6月國家發改委出臺的《輸配電定價成本監審辦法》,明確不能將抽水蓄能、電化學儲能成本納入輸配電價成本。

2020年10月,國網山東綜合能源口鎮儲能電站在濟南市萊蕪區投運并網,這是山東省內首個并網運行的電化學儲能電站,儲能規模為1.6兆瓦/3.2兆瓦時。該電站一名管理人員告訴財新,電站每天充放電量在2200千瓦時左右,累計充放電量44萬千瓦時,每千瓦時有0.08元的峰谷差套利空間,雖然利用了退運鉛蓄電池節約部分成本,但距離收回400余萬元總投資仍較遠。

不能將成本轉移至電網,2019年12月,國家電網發布《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》,要求不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側電化學儲能設施建設,嚴正叫停電網側儲能。

由于一直缺乏投資補償機制,國網此后在電化學儲能上相對裹足不前,在抽水蓄能上的投資增長卻較多。國網持有全國約66%抽水蓄能電站,2021年3月,國網還披露,力爭“十四五”期間新增開工2000萬千瓦抽水蓄能電站,投資1000億元以上。

此前,抽水蓄能也一度因為不能納入輸配成本而進入投資寒冬,但2021年5月,國家發改委調整了抽水蓄能電價機制,明確政府核定的抽水蓄能容量電費由電網企業向抽水蓄能主體支付,購買抽水蓄能服務,然后再納入省級電網輸配電價回收,這一新機制扭轉了電網對抽水蓄能的投資積極性。

sy

儲能能否如市場預期那樣得到大規模應用,安全性是首要門檻,經濟性是必要條件。

用戶側儲能電站則主要靠峰谷價差套利,即儲能通過能量時移,在低谷電價時間段充電,在高峰電價時間段放電,滿足用電需求的同時利用峰谷價差獲利,場景多分為光儲充電站、工商業園區、數據中心、通信基站、商場、醫院、酒店港口岸電等。

例如,2021年7月,華東地區啟用首座特斯拉光儲充一體化超級充電站,通過太陽能屋頂系統發電后,將電能儲存在Powerwall儲能電池中,最終可供部分純電動車日常充電;北大國際醫院則以能源管理合同形式簽訂了約2.7兆瓦儲能電站項目。既可在市政電力故障不能供應情況下,提高供電保障能力,又能在電價低谷時段儲存電能,電價高峰時段向用電負荷供電,利用“峰谷電價差”降低電力用戶電費,預計一期儲能電站每年可節約電費16萬元。

2021年7月29日,國家發改委下發《關于進一步完善分時電價機制的通知》,文件最大的亮點便是,拉大峰谷電價價差,大比例上浮尖峰時段電價,體現價格的杠桿作用,這為儲能發展創造了更大的盈利空間。劉勇稱,這對用戶側儲能確實是較大利好,峰谷差越大,收益越高,投資回收期越短,最終具體還要看各地方政策實際落實情況。

商業模式如何打通?

“目前的可再生能源配套儲能,并沒有形成有效的盈利模式。”劉勇直言,不過,中國已有青海、湖南、陜西等地在探索“共享儲能”模式,分攤各市場主體投資風險,提升新能源消納。

以陜西為例,2021年陜西擬以“大規模集中共享式儲能”為主要發展模式,通過市場化競爭引入專業儲能投資運營商,對儲能設備租賃費或購買服務價格設了最高指導價,即以投資收益率6.5%左右來進行測算。既滿足新能源企業和電網對儲能的需求,又降低了發電企業初始投資,從而促進儲能規模化建設。

2021年6月14日,位于青海海西與格爾木的兩個共享儲能電站當日實現“三充三放”,該共享儲能電站在棄光、棄風高峰時段將電儲存,在非棄光、非棄風低谷時段將電發送至電網,新能源發電企業則通過租用儲能電站,挽回了棄電這部分的經濟損失。

劉勇告訴財新,相較于每個風電場、光伏電站分散式獨立配儲能,共享式儲能電站可根據周邊風、光資源,由電網綜合能源公司、系統集成商或其他第三方機構等多方合建規模較大的儲能電站。這樣,既方便儲能電站統一集中調控和交易,也能提高電站自身利用率,提升電站運維水平,推進公共土地資源最大化效益,也讓不同的新能源企業利用儲能資源實現新能源消納和保障電網穩定運行,同時通過市場化收益分配方式實現多方共贏。

但新能源企業也有顧慮和權衡。劉明義稱,這其中,新能源開發商自建儲能與支付租賃費,孰高孰低、哪個劃算?“發電企業自己掏錢建,還是成本最優化的方式。由外面第三方來建,如何控制成本和租賃費用?”

“儲能商業運營必須依賴市場,但儲能商業運營政策缺乏長效機制,儲能投資面臨較大的風險。”國網青海省電力公司調控中心總工程師王茂春認為。

目前,中國尚未形成成熟的電力現貨和輔助服務市場。王茂春提及,中國的電力現貨市場部分地區以發電側單邊交易為主,儲能市場價格信號無法傳導至用戶側形成有效激勵引導,從而造成商業模式無法閉環。另外,一些地區儲能項目收益依賴電力調峰輔助服務市場補償,盈利空間有限,也影響了社會資本投資的積極性。

除了國內儲能項目,華能集團還在英國威爾特郡門迪鎮投建了99.8兆瓦的儲能電站。據劉明義介紹,相比國內儲能項目的低收益,海外儲能電站商業模式完善,調頻等輔助服務都可以通過成熟的電力市場獲取收益。

在開放靈活的電力市場中,儲能價值通過市場價格信號體現,盈利模式清晰,在這一機制下,即使不通過政策行政手段強配儲能,投資主體也可獲得足夠反映儲能價值的回報。但中國電力市場的推進速度落后于儲能的產業發展需求,包括儲能在內的各類調節性資源雖然有貢獻,卻未享受到相應的補償和收益。

8月31日,國家能源局印發了《并網主體并網運行管理規定(征求意見稿)》和《電力系統輔助服務管理辦法(征求意見稿)》,雖仍存在諸多爭議,但明確了儲能市場主體身份,同時也完善了輔助服務市場新構架。

劉明義告訴財新,除了儲能電站身份問題,還需要具體執行細則:“具體是如何參與?什么時候享受調用?一天幾次?沒有這些規則,儲能連經濟模型都難以建立。”

也就是說,雖然新能源配置儲能屬于解決波動性問題,但這個價值目前并沒有明確可量化的市場收益,儲能的靈活性調節價值也沒有可量化的回報方式。

在成本疏導上,2021年5月,抽水蓄能電站價格機制獲得突破,明確以“兩部制”電價政策為主體,競爭性方式形成電量電價,并將容量電價納入電網輸配電價回收,逐步推動抽水蓄能電站進入市場。

業界有聲音建議電化學儲能也參照抽水蓄能,計入電網有效資產,納入輸配電價回收或者參照上述“兩部制”電價,出臺針對新型儲能的容量電價。

但一名電網規劃人士認為,抽水蓄能技術成熟、成本低且已處于穩定空間,但電化學儲能成本還較高,“當前還不成熟,成本在未來變化也很大,現在就出臺一個電價機制、讓全社會承擔這一高成本,不合適”。

儲能系統主要包括電池、變流器(PCS)、電池管理系統(BMS)等。一名一線投資基金人士告訴財新,目前大型儲能系統集成商、電芯、變流器大都系成熟上市企業,短期內基金更多關注民用儲能裝置等。當前市場對儲能熱情的確高漲,但儲能盈利性難以明確,需等待前述電價信號、電力市場等規則更明朗清晰。■