強烈反差之下,比亞迪究竟怎么了?

退潮,誰在裸泳

從暴增六倍到縮水近三成,據分析,新能源汽車補貼大幅退坡可能是導致這一現象的主要原因。

去年年底,國家四部委聯合發布了全新的新能源汽車補貼政策。自今年1月1日起,中央補貼在2016年標準的基礎上退坡20%。同時,地方財政單車補貼額不得超過中央財政的50%,中央財政1∶1配套的地方財政補貼已經成為歷史。

以比亞迪秦為例。2014年,在深圳購買比亞迪秦可享受單車補貼7萬元,扣除補貼后,旗艦車型售價僅13.98萬元;而今年2月27日上市的秦100,定價仍為20.99萬元,僅享受3.6萬元政策補貼,全國實際支付價達17.39萬元。

與此同時,受騙補影響,2017年新能源汽車執行新的目錄管理,首批目錄直至1月23號才發布,部分車型甚至到3、4月才上目錄。這也一定程度上影響了一季度新能源汽車的銷售,尤其是1月份,國內新能源乘用車總銷量僅為5423輛,同比下滑61%。

此外,由于新的補貼政策直到去年年底才出臺,各城市地方補貼政策未能及時跟進,導致很多城市在一季度出現政策空窗期,對新能源汽車的定價、銷售均有影響。

乘聯會數據顯示,2017年一季度,國內新能源乘用車共銷售4.95萬輛,與去年同期相比下降17.3%。其中,比亞迪新能源乘用車銷量為8600輛,與去年同期的16783輛相比,降幅接近50%。

而比亞迪對于新能源汽車業務的嚴重依賴,使其在這輪補貼退坡大潮中淪為“重災區”。

如上表所示,在這幾家已公開今年一季度經營業績的主要新能源車企當中,比亞迪和江鈴汽車凈利潤下滑幅度最為顯著。而同一市場背景下,上汽、北汽的業績并未體現出明顯負面影響。

相比之下,比亞迪的問題出在傳統汽車業務板塊。與其高舉高打、號稱“全球第一”的新能源汽車業務相比,比亞迪傳統汽車業務明顯孱弱很多,“瘸腿”現象較為嚴重。

從整體銷量上看,比亞迪與排行TOP10的“玩家”尚有不小差距。

2016,是自主品牌車企“爆發”的一年,吉利以79.92萬輛、同比增長48.4%的業績沖進前十,長安、長城銷量達至百萬級、增幅2~3成。這一年,比亞迪總銷量為49.4萬輛,同比增長8.9%,在車企銷量排行中名列第17位。

2017年,這種差距進一步擴大。今年一季度,比亞迪共實現汽車銷售9.09萬輛,同比下滑10.9%,在車企銷量排行中滑落至第20位。同期,長安汽車累計銷量為34.94萬輛,繼續領跑自主品牌乘用車市場;吉利累計銷售27.86萬輛,同比增長94%;長城累計銷售25.42萬輛,同比增長8.8%。

近年來,比亞迪陸續推出了多款車型,產品結構也較為合理,但除了一款以低價為賣點的F3之外,多數車型都難逃“火不過3年”的魔咒。速銳、S6等月銷過萬,均是曇花一現。

如上圖所示,今年一季度,新車售價4~7萬元的比亞迪F3,在其總銷量中的占比達到44%,接近半壁江山。比亞迪宋的銷量占比僅次于F3,但在國內持續火爆的SUV細分市場中,這款車的銷量排在40名開外。

究其原因,比亞迪車型的“顏值”屢遭消費者詬病,媒體曝光其雙離合變速器頓挫、異響以及新能源汽車電池電量低等問題,折射出品質管控的不足。包括“BYD”品牌形象,也長期存在爭議。這些,都可能是直接或間接阻礙比亞迪汽車銷量增長的重要瓶頸。

靠廉價車、低端車撐起來的銷量結構,決定了比亞迪盈利能力存在缺陷,只能倚重于新能源汽車。

年報顯示,2016年,比亞迪整體營收為1034.7億元,其中汽車及相關產品業務收入約570億元,而新能源汽車業務收入為346.2億元,在汽車業務板塊中占比高達60.7%,在公司總收入中占33.46%。同期,與汽車相關的政府補助為7.11億元,占其50.44億元全年凈利潤的14.1%。

回顧高補貼的2014年,比亞迪凈利潤為4.3億元,其中政府補助8億元,算上其他非經常性損益,比亞迪的扣非凈利潤為-6.8億元。也就是說,如果刨去政府補助,比亞迪2014年其實是虧損的。

值得注意的是,今年一季度,比亞迪營業外收入為2.09億元,同比增長116.45%,其中政府補助1.63億元,扣非凈利潤為4.5億元,同比下滑43.81%。

不過對于比亞迪而言,這些問題也許不是最緊要的。

冠軍寶座岌岌可危

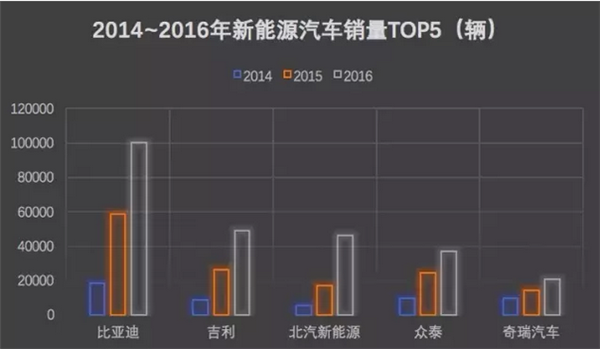

不可否認的是,近年來,借助政策東風以及先發優勢,比亞迪在新能源汽車市場一馬當先,2016年首次突破10萬輛,連續數年穩坐新能源汽車銷量冠軍寶座。

如上圖所示,與歷年亞軍相比,比亞迪銷量優勢非常明顯,一直保持著雙倍領先。

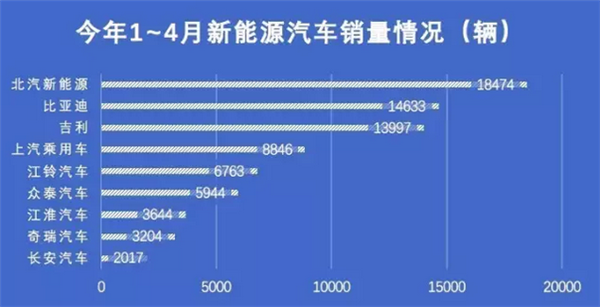

但如今,比亞迪正面臨著較大的“護擂”壓力。4月份,吉利、比亞迪、北汽新能源分別銷售新能源汽車6295、6033、5774輛,占據前三甲。1~4月份,北汽新能源以18474輛的業績超越比亞迪,摘取階段性的銷量桂冠。

在新能源汽車領域,比亞迪領先優勢明顯走弱,而北汽新能源、吉利、上汽等攻勢猛烈。2017年度新能源汽車銷量桂冠花落誰家,將是一大懸念。

比亞迪新能源主力車型銷量疲軟,同時又缺乏迎合當前市場需求的微型產品,使其“護擂”行動變得更加艱難。

2016年,比亞迪唐、秦和E6分別以31405、21868、20605輛的銷量包攬了國內新能源車型銷量排行的前三甲。我們認為,2017年1月1日正式開始的補貼退坡,是推動這些車型2016年銷量猛增的重要原因。異乎尋常的熱銷背后,其實也透支了其在2017年乃至后續一段時間的部分需求。

微型電動車崛起,是引起今年新能源汽車市場競爭格局生變的主要原因。事實上,吉利知豆、康迪熊貓、眾泰云100、奇瑞EQ、江鈴E100等等微型電動車一直是新能源汽車銷量的重要貢獻者,在2015年純電動汽車銷量中占比高達75%,但由于進入門檻低、品牌集中度低以及消費群體小眾化等原因,被比亞迪唐、秦、E6以及北汽新能源EU260等“中規中矩”的車型掩蓋了風頭。而隨著補貼退坡,低成本的微型電動車迅速顯現出了競爭優勢。

今年1~4月,北汽新能源年初推出的微型電動車EC180累計銷量達到11481輛,成為目前最暢銷的新能源車型,知豆D2也表現不俗,而去年的單一車型銷量冠軍——比亞迪唐,累計銷量僅為4340輛。

“成本在3萬~7萬元左右的微/小型電動車,有希望成為家用純電動汽車的主體。隨著政府補貼政策的退坡,其競爭優勢將更加明顯。” 汽車安全與節能國家重點實驗室主任歐陽明高曾在兩年前做出這樣的預測。如今,得到了事實驗證。

據某論壇網友爆料,比亞迪多年前曾計劃推出微型電動車E1(F0純電動版),主打歐美市場,但最后停掉了這一項目,優先推出了秦和唐。其原因或許有三個方面:一是維護新能源汽車領軍者的品牌形象;二是把工作重點放在雙模混合動力車型的推廣上;三是收縮產品線,實施精品戰略。

日前,比亞迪董秘李黔向媒體公開表示,2017年,比亞迪在新能源汽車領域有多款車型上市,除了已上市的秦100、唐100、宋PHEV、宋EV300外,未來還將推出小型SUV車型元PHEV以及更多高性能新能源汽車產品。

新產品能否帶動銷量快速增長,尚待市場驗證。而眼下的比亞迪,卻不得不面對“狼多肉少”的嚴峻考驗。

除了北汽新能源、吉利、長安、奇瑞、眾泰等“老對手”外,今年又有一大波新“玩家”陸續加入戰團。其中,既有奧迪、奔馳以及與江淮合資的大眾等國際大牌,也有互聯網造車或脫身于低速電動車的新秀,比如最近獲得第14張新能源乘用車準生證的陸地方舟,還包括長城汽車(8.72, -0.01, -0.12%)等曾對新能源汽車不屑一顧的資深玩家。

市場形勢趨緊,競爭對手增多,比亞迪高度依賴的新能源汽車業務正面臨著巨大挑戰。而在此時,比亞迪又將目光投向了一個新的領域。

去年10月,比亞迪“云軌”通車儀式在深圳坪山總部舉行。比亞迪董事長兼總裁王傳福宣稱,預計未來幾年云軌業務將快速成長,收入規模快速提升,并將最終“再造一個比亞迪”。

多元化發展的技術性反思

從一開始,比亞迪就不是一家純粹的汽車企業。在儲能、電池、光伏及手機配套廠家中,它是汽車做得最好的;在整車企業當中,它更像一家新能源企業;在新能源企業當中,它也許是更加龐雜的體系存在。

比亞迪掌門人王傳福,雖是技術研究出身,卻在多年創業歷程中展現了過人的商業嗅覺,一次次洞悉市場先機,一步步將企業做大。但是,他的視野似乎有些過于開闊,顯得不夠專注。

1995年,王傳福從“大哥大”里嗅到了鎳鎘電池的商機,于是辭去比格電池總經理的職務,向其表哥呂向陽借了250萬元,注冊成立了比亞迪科技有限公司。這一年,李書福特意買了一輛奔馳,在他的摩托車廠選了一個小車間,學著豐田喜一郎的做法,把整部車的零部件拆下來又裝上去,反復練習。

2003年,已是“電池大王”的王傳福動起了“干汽車”的心思,通過收購秦川汽車,成為繼吉利之后國內第二家民營轎車生產企業。這一年,李書福創辦的吉利汽車(14.06, -0.34,-2.36%)已進入全國汽車“3+6”行列,并轉型為現代股份制企業,首批轎車出口海外。

2009年,王傳福成為中國內地首富,手里拿著電池、手機零部件和汽車三張牌。這一年,李書福向沃爾沃“求愛”成功,吉利汽車發展步入新階段。

2017年,比亞迪汽車的“瘸腿”問題,隨著新能源汽車補貼退坡顯露無遺。而李書福成為了中國汽車首富,吉利汽車已成功擠入國內車企銷量前十。

王傳福曾說過,“比亞迪有三大夢想,太陽能、電池儲能和電動汽車。”如今,還要再加上一個“云軌”。

他的夢想似乎有點多,但目前汽車可能才是最重要的。比亞迪年報顯示,2016年,其汽車及相關產品、手機部件及組裝、二次充電電池及光伏等三大業務板塊,在集團總收入中的占比分別為55.10%、37.78%、7.10%。作為貢獻度最高的業務板塊,比亞迪汽車及相關產品的核心競爭力如何體現?

去年,王傳福在接受新華社采訪時說,“比亞迪電池、電機、電控技術都是全球領先”,理由是“沒有領先的技術,你就做不到全球(銷量)第一。奔馳找比亞迪合作,也是看中了比亞迪的電池、電機、電控技術。”

如今看來,這兩條理由都有些難以立足。

首先,補貼退坡后,比亞迪“全球第一”的銷量已難以保證。

第二,奔馳與比亞迪合資的騰勢汽車,2016全年銷量為2287輛,今年一季度僅售出323輛,仍需合資雙方“輸血”維持。

第三,日前,在國家領導人的見證下,戴姆勒奔馳與北汽集團簽署了一份框架協議,前者擬戰略投資北汽新能源。而國軒高科最近公告顯示,北汽新能源擬向合肥國軒采購5萬套純電動車動力電池組,合同總金額達18.75億元。

值得注意的是,比亞迪最近在電池方面似乎會有“大動作”。

今年4月以來,業界盛傳比亞迪將分拆動力電池業務,屆時其所生產的車用磷酸鐵鋰及三元鋰電池或將面向市場所有車企供貨。不久前,比亞迪董秘辦向媒體表示,此事仍在探討階段,沒有正式確定。

專業人士分析認為,全球范圍內,動力電池技術路線的重心已轉向三元鋰電,比亞迪原先主要走磷酸鐵鋰路線,現在需要在三元鋰電上重新建立領先優勢,而比亞迪的垂直整合戰略一定程度上束縛了電池業務的發展,分拆則有利于其電池業務做大做強。

總而言之,今年新能源汽車銷量出現震蕩,主要是因為產品不夠成熟,對政府補貼的依賴度較高。從根本上講,動力電池的技術水平有待提高。待政策補貼完全退出后,松下、三星SDI、LG化學等日韓動力電池制造商將全面參與中國市場的爭奪。如果中國企業不能在動力電池領域建立起領先優勢,未來,中國多年培育出的新能源汽車市場將面臨“空心化”危機。

近年來,比亞迪在國際上已經具備了一定的新能源汽車品牌基礎,是“中國制造”的一張名片。此時此刻,當奮發有為,爭取早日實現動力電池技術的進一步突破,助力新能源汽車的市場化推廣。

最后,汽車行業正處于深刻的技術變革期,除了電動化之外,智能化、輕量化、互聯化都是重要的發展趨勢。作為一家汽車企業,比亞迪需要在各個方面繼續提升整車產品的性能和品質,為消費者創造更好的用車體驗。