9月27日下午,一則“儲能電池明星企業產品出現質量風波”的消息不脛而走。

據一位業內人士爆料,由于該公司產品密封焊接沒有焊好,導致產品開裂,遭到客戶退貨。據了解,本次退貨數量涉及八個倉庫,估值約為20億元。

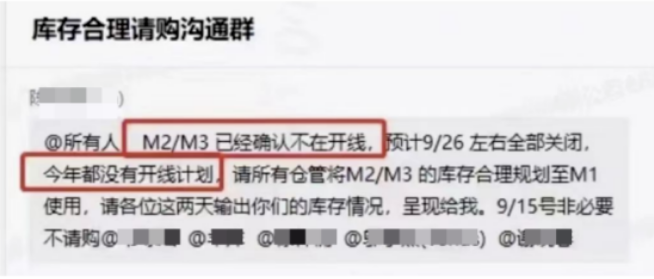

而據另一位小紅書博主消息,“該公司三個的生產部門停了兩個,且今年都沒有生產計劃”。更為糟糕的是,根據該公司采購群的通知,M2/M3產線已經確認不再開線,預計9月26日左右全部關閉,今年暫時沒有開線計劃,并要求所有倉管將M2/M3的庫存合理規劃至M1使用。

狂飆

如果用一個時下流行的詞來形容時下這家企業的發展速度,非“狂飆”莫屬。據了解,該公司2021年電池剛剛量產,2022年出貨量便達到5GWh;2022年還拿下了雙第一——“國內電力儲能電池交付項目數量第一”和“國內儲能電池出貨量增速第一”。

值得注意的是,該公司的估值與融資進程速度更是驚人。據悉,公司目前已經完成6輪融資,融資總額超65億元。而在步入2023年以后更是進入“加速度周期”,其先后獲得7輪銀行資金支持,累計資金高達680億元。

不過,在該公司看來,快不是動機,而是結果。該公司一位負責人曾公開表示:2023年到2025年將是儲能發展的陡坡階段,也是儲能企業排位賽的關鍵節點,“快是結果,但最后的目標是戰略卡位。也可以說,到了2025年我們處在什么樣的位置,就大致決定了最終能在行業什么樣的位置。”

有目共睹,近年來我國儲能總體市場規模呈現高速增長之勢。目前已達1800億元,同比增長240%。從新品來看,2022年有50多家儲能企業發布了新產品,數量超過60項。從企業來看,截至目前,我國涉及儲能產業的注冊企業已超過8萬家,到2025年新型儲能產業規模有望突破萬億,2030年預計接近3萬億。

值得注意的是,為了趕超速度,這家公司不惜任何代價。據了解,該公司于2023年春節期間曾有超過70%的員工加班趕工。而當時工廠奉行的一句口號就是“建設不停工,生產不停產”。

據當時該企業一位負責人介紹,其鋰電項目一期年產15GWh的M1智慧工廠已于去年五月底全面投產,現在在積極推進鋰電二期的項目建設,整個鋰電二期項目占地200多畝,規劃年產能30GWh,包括兩棟智慧工廠,預計2023年建設完成并投產。其中,M3智慧工廠計劃今年四月投產,M2工廠也將在六月份全面建設完成。

淘汰

俗話說:欲速則不達。近兩年來,隨著儲能產業下游需求及產業規模爆發式增長,國內相關供應鏈出現供需失衡,市場形勢發生了重要變化。尤其是伴隨著各種玩家涌入儲能市場,不少跨界企業技術沉淀和項目經驗不足,難以實現創新,很多儲能設備投而不用,儲能技術雷同,產品質量同質化,帶來了“劣幣驅逐良幣”的風險。

令人深思的是,今年大廠品牌規模化擴張,實現規模化生產,成本下降很多,加上品牌知名度高,在此種情景下該公司逐漸沒有了顯著的優勢。如果只是為了快速交付訂單而忽略產品質量,這樣的企業能否走遠?

業內人士分析,制約我國儲能行業發展的因素主要體現為以下幾點:首先,尚未形成標準體系。例如:儲能標準涉及設計、運輸、安裝、驗收、投運、運維、災后處理、電池回收等多個環節,由于缺乏儲能技術的標準體系,儲能系統并網驗收標準不夠完善,缺乏對儲能系統調度頻次、充放電次數等的明確規定,導致儲能產品的質量和安全無法保證。

其次,缺少政策長效機制。由于各地市相關輔助服務政策不一,且缺乏政策穩定性,導致儲能系統投資建設市場惡性競爭激烈,權責不對等,使收益較為局限,難以彌補儲能項目的投資成本。一定程度上制約了投資者參與儲能系統建設的積極性。

此外,集成設計參差不齊。儲能標準涉及設計、運輸、安裝、驗收、投運、運維、災后處理、電池回收等多個環節,由于缺乏儲能技術的標準體系,儲能系統并網驗收標準不夠完善,缺乏對儲能系統調度頻次、充放電次數等的明確規定,導致儲能產品的質量和安全無法保證。

據出事企業負責人此前介紹,安全確實是目前行業的痛點之一,因此,公司在產品安全、儲能安全標準規范的制定等方面積極參與。在電芯一致性方面,公司在材料體系、工藝的設計體系和工藝的控制方面進行了延展性的布局。公司還將積極參與國家部門關注的相關問題,積極配合、制定相關的規范和標準。

然而,如今卻出現了大批不符合質量的產品的消息,不知該負責人將如何以對?

裁員

近兩年來,儲能和新能源行業吸引了數萬家企業入局,對人才的需求量也在暴增。然而,對于人才需求的暴漲和暴跌依然出現在儲能領域。一邊挖人跳槽,一邊裁員降薪的現象此起彼伏,

據一位資深HR透露,她已快一年沒有為位于江蘇溧陽的某電池生產基地送過工人。據悉,甚至萬億寧王旗下的工廠,工人們已經開始做四休三了。另據不完全統計,截至2023年前7個月,共有390余位新能源企業高管離職,其中董事占比53%。

值得注意的是,在儲能企業裁員的背后,正是業內淘汰賽的殘酷寫照。

案例1:2021年6月,江蘇鎮江經濟開發區法院宣布,力信(江蘇)能源科技有限責任公司破產重組。據悉,力信曾是甘肅大規模儲能電站項目儲能系統主要核心供應商之一,2018年國內儲能技術提供商位列第四。

案例2:2022年3月,江西省科能偉達儲能電池系統有限公司因欠工程款2070萬無法償還,進行破產清算。

案例3:2022年的6月,蘇州賽恩斯儲能技術有限公司正式破產清算。最近的一則消息,則是今年8月江蘇省昆山市人民法院的通知書,決定將昆山聚創新能源科技有限公司為被執行人的執行案件移送破產。

資本熱炒的儲能和新能源賽道,如此魔幻,還沒真正的繁花似錦,便已經開始出現危機的苗頭。

值得關注的是,本文起始提到的這家當紅儲能企業,如今也開啟了裁員模式。2023年9月20日的資料顯示,目前該公司正大量裁員,多名前員工表示已辦理完離職,而其中一名前員工表示:“近期離職的人有點多,裁員主要集中在辦公室。”

有觀點指出,現在儲能行業似乎形成了一個較為統一的共識,起碼一半的企業,大概熬不過這次儲能危機了!

來源:國際能源網/儲能頭條